如何讲好云南故事?——评罗养儒《纪我所知集》

◆文 / 田芯竹

近些年来,“文旅融合”越来越火。怎么在“文”字上做文章?把当地古往今来有意思的故事讲好,吸引游客驻足聆听,甚至产生要一探究竟的好奇心,不失为一个好策略。这次要推荐的《纪我所知集》,便是一本有助于讲好云南历史人文风情的杰作。

“半个世纪磨一剑”

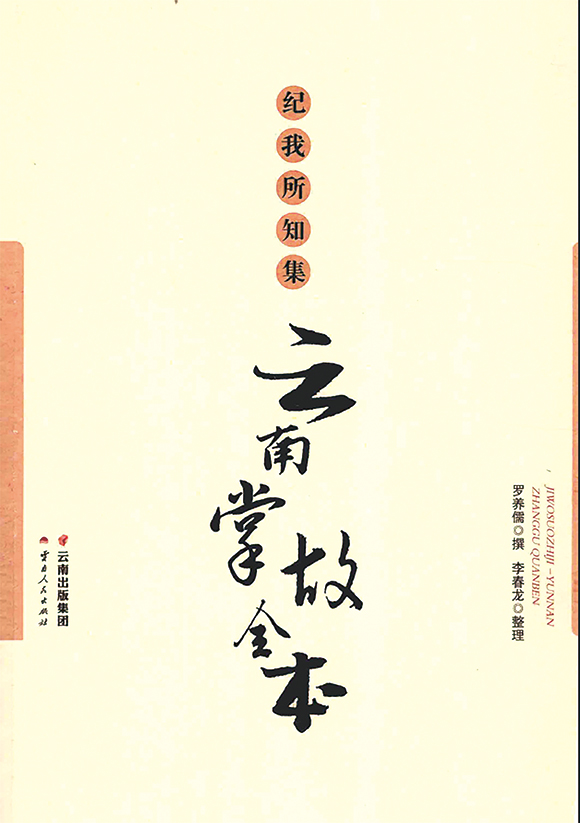

该书第一次与广大读者见面是在1996年,由于是删节点校出版,“故不便以原书名《纪我所知集》行世”,而另拟了《云南掌故》一名。此时距离成书(1959年初)已过去30多年时间。虽然不是全本,但一经面世还是引起社会广泛关注。当时昆明街头的不少报摊都在售卖此书,其畅销程度不言而喻。2015年,编校者在将原稿全部整理后,恢复了原书名和所删节的内容重新出版,《纪我所知集》得以完整地与世人见面(罗养儒撰,李春龙整理,云南人民出版社。以下简称《纪》)。

如果云南近现代史上的众多笔记小说和私家杂记可以用“如林”这两个字来形容的话,那么,罗养儒的作品是其中绕不开的一座高山,而《纪》则是这座高山的顶峰。全书共计20卷、80余万字,除部分内容采自其他古籍方志外,大部分内容均为罗养儒一家之言。采自他书的部分,也是“摘其意而录其概,不离原文而又非原文”。要详细了解云南近代社会人文风情和历史掌故,此书是值得精读的上乘之作。

同时,这本书的创作时间也值得注意。该书杀青于1959年初,罗养儒已经是年逾八旬的耄耋老人。“余笔于纸上之墨痕,约有五十余万言,叙述与缮写,亦耗尽十年气力。”作者这话说得比较谦虚。从书中一些文章所透露的信息来看,此书并非连续写作的产物,更非在10年间完成。而是写写停停、停停写写,最早的完成于清末,最晚的写于新中国成立之初。“十年气力”恐怕更多指的作者对数十年来的众多随笔、札记进行增删修订所花去的时间与精力。说《纪》是“半个世纪磨一剑”的扛(gāng)鼎之作也不夸张。

▲昆明扬琴表演,引自《昆明曲剧音乐》(文化艺术出版社,1990年)

有助于读懂“近代云南”

《纪》对我们今天搞好“文旅融合”有什么帮助呢?帮助其实还真是不小。

有助于我们了解旧时代的社会百态,穿越时空隔阻,近距离“触摸”近代云南。《纪》的一大特点就是内容广博,记叙细微。“全书除不涉及滇云文献之外,其内容涵盖之广泛,记叙之细微,实为云南史料笔记之冠,堪称近代云南社会风物的百科全书!”(《罗养儒先生稿本概说》,朱端强)

这并非过誉之词。比如,在以农业为支柱产业的封建时代,如何吃饱肚子是百姓最关心的话题之一。《纪》对清末云南人的“菜篮子”进行了细致入微的描写,在涉及昆明人“口腹之欲”的几篇文章中,罗养儒对于当年的菜市场主要设在哪个地段、卖菜人来自哪里、穿什么衣服、用什么运输工具、菜有哪些品类、菜摊怎么摆、怎么吆喝、一棵白菜卖几文钱等细节都写得一清二楚。不只是吃,关于“穿住行娱”等内容,罗养儒也是不厌其烦地一一列举说明,翻开《纪》书,当时的社会市井百态跃然纸上,让人不忍释卷。

我们常用“日出而作,日落而息”来简单概括农业时代人类的生活状态,仿佛由于没有“声光电”的加持,天黑之后百姓的唯一选择就只剩倒头大睡了。实际上并非这么简单,《纪》为我们提供了另一种解读清末“夜生活”的视角。

让笔者印象较深的是,清末云南人已开启了“追剧模式”。《纪》中提到,一些人家的妇女会在晚饭之后邀请“瞽(gǔ)目先生”(即盲人艺人)到家开讲《香山传》《目连传》《祖师传》等“扬琴书”。一部书从头到尾要讲上半个月甚至一个半月。更让笔者讶异的是,追一部书要花费大约二三十两银子,按当时的购买力,这笔钱足够十余口人之家一个月的生活开支。让人不禁有“为了追求生活品质,云南人也真是拼了”之慨。也正因如此,尽管当时昆明的盲人多至数百人,但他们依然能够依靠算命、唱曲、说书等工作养活自己,“竟无一受冻馁之患者”。(注:“昆明扬琴”是“昆明曲剧”的前身。新中国成立后,在党和政府的关心帮助下,昆明人民曲剧团于1957年成立,昆明曲剧作为一种新地方剧种正式诞生。剧团的成立,结束了旧社会盲人艺人走街串巷、卖艺求生的飘零生活。)

“追剧”算是较为“文明”的生活方式,那“不文明”的生活方式罗养儒有没有写呢?还真有。比如,云南人究竟什么时候开始打麻将、打牌的?像这种信息,旧社会一般读书人不关心,也不屑于着墨,但对今天研究社会史却比较重要。《纪》对此给出了明确答案:麻将于清光绪二十年(1894年)传进滇中地区,扑克牌于民国初年传入云南。此前,云南人不搓麻将也不打牌。这样的细节信息,免去了研究者在浩如烟海的史料中“大海捞针”之苦。那此前云南人玩儿哪些“博戏”呢?单双宝、掷骰(tu)子、赶老羊、四门摊等等,不一而足。

在同时代的众多云南史料笔记之中,难以再找出另外一部个人作品在内容和细节上堪与《纪》比肩,说它是近代云南的“清明上河图”也不为过。《纪》并不像同时期的一些作品十分讲究“预设门槛”。比如,书中所涉及的人物,既有云贵总督、云南巡抚这样的封疆大吏,也有乞丐、优伶、奴仆等社会底层人物,作者对地方官的昏聩无能之处并不避讳,对底层人民的善行义举也勇于褒扬。虽然作者强调是“述而不作”,不对笔下所写的内容发表评论,但实际上字里行间经常表明了自己的褒贬态度。

▲罗养儒,引自《云南省文史研究馆馆员名录》(云南省文史研究馆编,2004 年)

有助于丰富历史景观的人文内涵

随着城市化进程的加快,现代人对高楼大厦已经司空见惯,一些古色古香的旧街老巷古建筑逐渐成为了网红打卡点。旧屋老街不会张口讲话,它的前世今生还得靠现代人来讲述。讲故事需要素材,而《纪》已为我们提供了许多人物事迹和典故传说,有助于我们今天进一步丰富历史景观的人文内涵。

比如,昆明北市区有座霖雨桥,公交地铁也有“霖雨桥站”。“霖雨桥”是如何得名的?想必很多人对此都很感兴趣。《纪》中提到,乾隆年间,昆明大旱,直到夏至仍不降雨。政府为祈雨,按照惯例在南城头画了龙、在棋盘山山顶竖起了雨碑,却仍不奏效。作为云贵两省最高长官的鄂尔泰亲赴北郊黑龙潭为民祈雨。

当行至罗丈村时,见一石桥横跨盘龙江,鄂尔泰由此下轿步行至黑龙潭。当祈祷完毕离开黑龙潭之后不久,果然天降甘霖,当回到之前石桥下轿处时,风雨顿歇。“从哪里下轿步行,雨就下到哪里”的这段奇妙之旅让众人颇为讶异,鄂尔泰于是亲自题写“霖雨桥”三个字,并命人刻石于桥旁。

今天,罗丈村、霖雨桥和黑龙潭都还在,一个故事把三个地点串在一起,可以为文物古建街区注入更多文化魅力,吸引游客的目光。类似于“霖雨桥”这样的小故事,《纪》中还有很多,值得充分挖掘,为“文旅融合”增添助力。

▲蒋大汉,引自An Australian in China(BY G.E.Morrison.1902)

有助于挖掘“云南往事”

罗养儒为什么要耗费那么多心力来写《纪》这本书?他在《自序》中给出的理由是往事在“今天”就像水泡和闪电一样消失无存,“此不无令人发生浩叹”,要让“往昔之国家政教,社会情状,民间风俗,得一一实现于纸上也”。同时,他也强调,自己写的东西都是亲历亲见亲闻,自信有95%的内容真实可信。

需要指出的是,罗养儒的记述并非严谨的历史考据,一些内容是他凭记忆、理解在纸上信马由缰,阅读时需注意与史籍档案相互核对,方能接近真相(如,他笔下“梁元斌烈士之死”,便出现了时间和人名错误等硬伤)。但《纪》的可贵之处在于,留下了众多其他史料所无或甚少记载的内容,在今天显得弥足珍贵。

第一,《纪》里记载了一些时人“不便写”的东西。比如,清朝光绪年间,当刘长佑、岑毓英主政云南时,其下属中有四人坐在一起时凑成了“一道风景”:吴浚(云南布政使)瞎了一只眼;钟念祖(盐法道)瘸了一只腿;徐斌(营务处大委员)缺了一只手;刘树藩(善后局总办)是驼背。有好事者作诗一首揶揄道:“一眼观尘世,独脚跳龙门,拱背朝天子,只手扶乾坤”。作诗还不算,还贴在总督衙门的府厅官厅里给大家看,搞赤裸裸的人身攻击。像这样的“秘闻”,一般人无从得知,知道了也不敢随便写。罗养儒因为家族中有人做官的缘故得以闻知情形,在《纪》里记载了若干条,清官、贪官、庸官的面目生动形象,对我们进一步认识清代官场众生相有一定帮助。还有一些正史所回避或者篡改的内容,作者也给出了另外的记述,为我们重新认识云南近代化历程有所助益。

第二、《纪》里藏着一些今天已经“消逝的风景”。比如,清代昆明人在举行婚礼时,在“迎妆日”有用鞭子抽打猪的习俗(“鞭猪”)。“鞭猪”习俗今已不存,幸亏罗养儒记载了它,否则将永远湮没在历史长河中。同时,作者也声明自己是知其然而不知其所以然,“鞭猪”的来历是什么他也搞不清楚,不忽悠读者。再如,在涉及近日楼的部分,《纪》详细列举了唐继尧、周锺岳、袁嘉榖(gǔ)、吴琨、王九龄、张维翰等云南军政大员和社会名流所题写的楹联与匾额内容,为今天恢复历史人文景观提供了重要文献。

第三,《纪》有助于破译“云南往事”。20世纪90年代以来,一批批关于清末民国时期的云南老照片陆续面世,对今天的历史研究提供了重要实物佐证。但由于年久日深、物是人非的缘故,一些照片上所反映的信息难以破译,这不能不说是一大遗憾。但笔者发现,《纪》能在一定程度上帮助我们解读老照片和文物古迹背后的故事。

印象较深的是这一幅“巨人像”。照片出自近代知名记者、澳大利亚人莫里循的著作《一个澳大利亚人在中国》。但书中图说仅注明“云南巨人”(The giant of Yunnan),这种只言片语根本无助于我们了解“巨人”是谁,仅从照片上也看不出他的身高体重。但《纪》却记载说,光绪二十年左右,藩司史念祖有一个“亲兵什长”叫“蒋大汉”,“身重三百四五十斤,高六尺五寸”。

照片中“巨人”制服上所绣的“云南布政使司亲兵”与罗养儒提到的“藩司”“亲兵什长”高度吻合;加上书籍出版时间(1902年)与“光绪二十年”(1894年)相隔不远且符合时间逻辑顺序,我们基本可以确定照片上的“巨人”就是蒋大汉。他是一个身高约2.3米、重约204公斤的大块头。

不止如此,《纪》中还介绍说,藩司史念祖见蒋大汉长得牛高马大,将其招进衙门上班。谁知这厮是个吃货,一顿饭要干掉差不多1.5公斤大米、1.8公斤肉和3公斤瓜菜。虽能吃却肌无力,双手并用也只能使得动60公斤左右的东西,体格与劳力严重不匹配。加上没有文化、脑子反应慢,几个月后就被史念祖所嫌弃,不再重用。一年多后,蒋大汉染病而亡。

综上所述,《纪》以细腻的笔触,记述了诸多其他史料所无或语焉不详的内容,对我们重新挖掘并讲好“云南往事”很有帮助。

最懂云南的“外省人”

介绍完了《纪》,我们说说作者生平。

虽然罗养儒一生写下了众多作品,但我们却很难用“文人”“学者”这个标签来简单概括他一生的成就。因为他的生平经历实在是太复杂了,说起来甚至会让人产生一种不可思议之感。

罗养儒名继春,字兆熙,号问庐、古粤龙平畸士等,祖籍广西昭平县(今属广西贺州市)城厢镇。生年成谜,因为罗养儒的自述与其子女的回忆文章、方志记载、文献档案之间存在较大差异。笔者综合手头多份资料,初步断定他生于1878年,自幼在昆明长大;青少年时期,其父罗守诚先后在马关、绥江、玉龙、宜良、宣威等多地做官,因“侍父”或省亲之故,罗养儒得以游历三迤各地。除因参加科举和躲避战乱而几次离开云南,到广西昭平、平乐、桂林等地工作生活外,一生大部分时间都在云南生活(主要是昆明)。生前从事过外语翻译、教员、中学校长、政府公务员、报纸主笔、戏曲编剧、火柴厂负责人、自由撰稿人、中医等多份职业。1956年被聘为云南省文史研究馆馆员,1967年初卒于昆明洪化桥咸阳巷寓所,逝世时年近九旬。

他一生创作了《纪》《瘦香馆诗录》《瘦香馆咏史录》《红学》《南窗随笔》《罗养儒医书》《滇事萃言》等多部著作,累计数百万字,对历史、地理、哲学、医学、红学、文学、戏曲等均有广泛涉及,对云南近代历史和社会风俗民情记载尤详,堪称最懂云南的“外省人”。

需要说明的是,罗养儒生活的时代正值云南社会变革最剧烈的时期,其在《纪》中多次将清朝末年社会情状与民国乱象做对比,流露出“今不如昔”之慨,对“民主共和”的评价远低于“封建专制主义”,一定程度上展现出“遗老心态”,这与其个人思想认识密切相关,是我们在阅读时需要加以注意的。

最后再简单介绍一下罗养儒的另外一部作品《南窗随笔》。此书与《纪》成书时间差不多。如果说《纪》主要偏重写实的话,《南窗随笔》则主要写“志怪”,记述了云南和邻省的一些民间传说、迷信怪异和名人轶事。将《南窗随笔》与《纪》两部书做对比,有助于我们进一步认识罗养儒的写作态度与思想认识。

(责任编辑 赵芳)